|

|

||||||||||||||||||||||||||

| 日本の旬 魚のお話(春の魚-16) | |

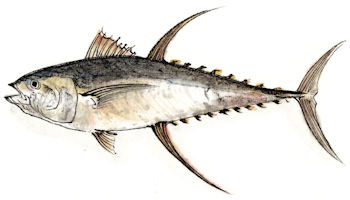

| 黄肌鮪(きはだまぐろ) | |

| 旬 | |

| クロマグロの味が落ちる初夏の頃から、メバチと共に店頭を飾る。マグロ類の赤身はミオクロビンなどの色素タンパクを多く含むために赤身となっているが、この赤い筋肉は運動し続けてもあまり疲れない。人間で言えば、マラソンランナーに発達する筋肉と同じであろう。 マグロが高速で回遊できるもの、この赤身の筋肉があるからである。キハダはクロマグロほど大きな回遊をしないので、筋肉である赤身の色もピンク色がかっている。また、熱帯域を中心に生息することから、クロマグロに見られるような、体温を水温よりも高く維持するためにある奇網(きもう)があまり発達しておらず、これが脂肪分の少ない赤身になっている理由であろう。 潮の香を 強めてもどる 鮪船 田中 千鶴子 |

|

| 命名 | |

| 東京や和歌山方面の呼名をとって、和名を「キワダ」としているが、標準和名はキハダである。呼名の語源は、「黄鰭(きはだ)」であろう。「ハタ」は鰭(えら)の古名。辞典には「黄肌」としてあるが、この魚の体皮は黄色でなく、体側線上と鰭だけが黄色なので、このことからの呼名であろう。 | |

| 地方名 | |

| ウキンシビ(奄美)・・・・・・・・・・・ウキンはウコンと同義語で、金色の鰭のシビ、ウコン色の鰭のシビの意の呼名。 キメジ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・体長60cm前後の若魚を呼ぶ。 イトシビ(三重・和歌山・宮崎) ・・・・老成魚は第二背鰭の先が糸状に伸びていることから。 ゲスナガ・クズナガ(静岡)・・・・足のことを「ゲソ」や「ゲス」という。魚にとっては鰭は足であるから、「ゲスナガ」とは鰭 の長い魚のことで、この呼名はむしろビンナガに当てるべきであろう。 ハツ・ホンバツ(大阪・四国)・・・眼の大きな魚を「ハツメ」や「メバチ」などと呼び、キワダの眼も大きいことからの名前。 「ハツ」の呼名は「ハツメ」や「張眼」、「揆眼」の縮称ではなかろうか。 英名 Yellowfin tuna |

|

| スズキ目サバ科マグロ属 | |

| マグロ属は7種で、クロマグロ、ミナミマグロ、メバチ、キハダ、ビンナガ、コシナガ、タイセイヨウマグロである。 クロマグロ・・・・・・マグロの仲間では最大で、北半球のみに生息し、水温が10度以下でも体温は20度前後に保た れるので、東西南北に広範囲にわたって活動する。産卵期は総じて5〜7月。 ミナミマグロ・・・・・クロマグロによく似た体形で、背の黒色が若干薄く、腹の色は銀色。南半球のみに生息し、産卵 期は8〜4月の間に2回ある。 メバチ ・・・・・・・・・眼が皿鉢のように大きいことからの呼名。地中海や日本海では殆ど見られないが、漁場、漁期 ともに幅が広く、マグロ類ではキハダと共に漁獲量の多い魚である。 ビンナガ ・・・・・・・マグロの仲間では小型で、せいぜい22kg程度。胸鰭の長いのが特徴で、これを広げるとトンボ によく似ていることから、別名トンボとも言われる。南北半球の広範囲に分布し、肉色は淡紅色で 軟らかく、主にシーチキンとして缶詰に利用されている。 コシナガ・・・・・・・体型はキハダに似ているが、尾部が長い為その名が付いている。体長0.8〜1mと小型。 大西洋マグロ・・・体長0.8〜0.9mとマグロの仲間では最も小型で、ミニマグロとも呼ばれている。 |

|

| 形態 | |

| マグロの中ではやや細長く、成魚の第二背鰭と尻鰭は成長と共に著しく延長し、老成魚では先端がやや糸状に伸びる。 成魚の胸鰭は長く、その後、端は第二背鰭の起部を超える。生時には体側部に黄色味が強く、第二背鰭と尻鰭、その後方の小離鰭は鮮黄色。全長2m、体重200kgに達する。 |

|

| 分布 | |

| 太平洋、インド洋、大西洋の暖海や熱帯海域に広く分布し、太平洋やインド洋では赤道反海流域に多く分布する。地中海には生息しない。日本の各地沿岸にも夏に来遊するが、その数は多くない。 水温18〜31度の表層や中層に生息し、赤道海域での遊泳層は100〜150mで、季節によってこの間を除々に上下に移動し、イルカ類に付いたり、カツオと同一の群をつくって遊泳する。 キハダは瀬に付いていることが多い為、島や岩礁に生息することが多い。キハダの系群構造はまだ解明されておらず、単一な集団とする説から複数の系群に分かれるとする説まで、さまざまである。 |

|

| 産卵 | |

| キハダの産卵場は、北緯30度から南緯30度までの広範囲にある。その産卵は主として夏であるが、地域によっては差異が見られる。 北太平洋では4〜10月、南太平洋では11〜2月、東部太平洋では10〜3月。 北緯10度〜南緯10度までの赤道海域では、周年に渡って成熟した個体が見られ、主産卵期は春と秋の2回ある。 体長100cmで100万粒、150cmで500万粒を産卵し、卵は直径1mm前後の分離浮遊卵。水温25〜30度なら24〜40時間で孵化する。 |

|

| 成長 | |

| 孵化直後は全長3.5mmで、1年後に50cm、2年後に90cm、3年後に120cm、5年後に160cmに成長する。特に初期の成長が極めて早い。 40〜50cmの若魚は流木などに付き、カツオやシイラなどと共に遊泳していることがある。 70〜80cmになる生後2年目以降に成熟し始め、完熟するのは110〜120cm級である。 肉食で、浮遊性の甲殻類や遊泳性の頭足類、表層性の魚類などを食べる。幼魚や若魚はイカなどの頭足類を多く食べているが、成長するにつれて魚食性が強まる。例えば140cm以上のものでは魚類が86%を占め、甲殻類やイカ類の捕食率は低い。 |

|

| 漁法と漁場 | |

| 延縄漁が中心で、太平洋では赤道海域周辺を中心に、北緯40度から南緯40度の広範囲に漁場を形成する。 | |

| IUU漁業 | |

| 違法(Illegal)、無規制(Unregulated)、未報告(Unreported)といった無秩序な漁業の総称として使われている。また、便宜置籍漁船(FOC漁船)はこれらの一つの象徴的なものとして取扱われている。 2000年12月に、「責任あるマグロ漁業推進機構OPRT」という国際組織が日本主導のもとで設立された。OPRTの活動として、「IUUのレッテルを貼られた漁船の排除」と「FOCのブラックリストの公開」を行い、そのような船からは漁獲物を購入しないという運動が開始された。 |

|

| 肥料扱いのマグロ | |

| 江戸後期の文政(1823年)の頃、医師曳尾庵南竹(きひおあんなんちく)はその随筆の中で、マグロの大漁について下記のように書している。 「師走に入った頃、大漁のマグロが水揚げされた。あまりの多さに下肥にするほかは、さても引き取り手はなし。 頭など往来に捨て置くが、山積みされ、そのおびただしさと臭いには、犬も恐ろしがって近寄らぬありさま。『日 増(ひまし)のマグロ』は猛毒ともいわれ、貧民でも口にしない者も多く、日本橋魚河岸においても、あまりの大漁 はことのほか迷惑とのこと」 驚くような記事であるが、庶民はカツオ同様に腐りかけたマグロで食中毒していたということが川柳にも詠まれている。 |

|

| マグロの生食 | |

| 魚類の生食が始まったのは平安時代の9世紀以降のことで、魚種はタイやカレイなどの白身魚が主体であった。 生臭く鮮度落ちが早いマグロは「死魚」とされ、マグロが生食されるようになったのは江戸後期の文化から文政、天保年間(1804〜1830年)頃から後のことで、江戸前にぎり鮨が登場し、そのネタに使用される様になってからである。 その場合でも当初は「ヅケ」と称し、鮮度落ちを防ぐ為に醤油に漬けたものが用いられた。このマグロ新製品は、天保改革の時代で贅沢品であるタイやヒラメなどが禁止され、下魚扱いのマグロを何とか生食にと工夫した職人の知恵と時代背景があったのである。 一般的には産地で塩蔵されたものを加熱調理する方法が明治年代まで続いた。 |

|

| にぎり鮨の数え方 | |

| すし屋用語で鮨を一貫(かん)、二貫と数えるが、鮨1個が一貫である。現在では、すし屋で注文すると通常二貫単位だが、江戸時代は一貫単位であったとのこと。 当時の鮨は「おにぎり」の様に大きくて、1個食べれば昼飯代わりになったという。 「貫」と呼ばれたのは戦前からで、江戸時代の小銭の大きさがその当時のにぎり鮨の大きさとよく似ていたとか、軍艦巻きの「艦」から来た言葉とか言われているが、実際のところはよくわからない。 |

|

| 食べ方 | |

| 夏が旬で、特に名古屋を中心とした西日本やクロマグロの少ない夏場に刺身として人気がある。 脂肪が少なく、赤身の色もマグロ類では淡い赤色だが、色持ちはよい。 脂の乗りが薄いため、照り焼きやねぎま鍋にはあまり向かないので、山掛けや酢味噌和えなどにする。また、缶詰のツナは、サラダなどの洋風のいろいろな食材に利用出来る。 マグロのカルパッチョ 1.赤身を薄切りにし、軽く塩コショーして冷蔵庫に入れておく。 2.好みでハーブ類の粗みじん切りか、アサツキを千切りにしておく。 3.(2)にバルサミコ酢、レモン汁、粗挽きコショー、オリーブオイルを混ぜる。 4.マグロが冷えたところで(3)を混ぜる。添える野菜として、かいわれ大根やレタス、オニオンスライスなど。 マグロの他にホタテや白身魚、イカなど加えて、海鮮カルパッチョとしても美味。 カルパッチョとは、イタリアのベネチアでルネサンス時代に活躍した画家、ヴィットーレ・カルパッチョにちなんだ料理。カルパッチョの回顧展が開催された時に、その作品の特徴である鮮やかな赤と白の色彩からヒントを得て生まれたということで、生肉の薄切りにソースをかけた料理とされている。よって、カルパッチョの素材も白身魚や貝類などがあり、また、ドレッシング味やマヨネーズ味などバラエティーに富んでいる。 鮪船 テープ引きずり 出港す 宮脇 良子 砲弾の ごとし鮪を せり落とし 檜 紀代 着ぶくれて 冷凍鮪 かつぎ去る 保坂 伸秋 |

|