|

|

||||||||||||||||||||||||||

| 日本の旬 魚のお話(夏の魚-16) | ||

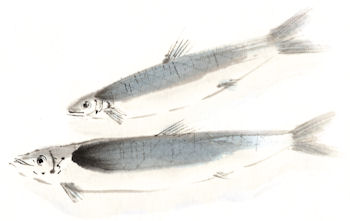

| 潤目鰯(うるめいわし) | ||

| 旬 | ||

| ウルメイワシは沿岸性ではあるが、やや外洋性の回遊魚で、マイワシやカタクチイワシと共にイワシの三大種とされる。しかし、他の二種と比べて漁獲量は少ない。 ウルメイワシの餌は動物性プランクトンが中心であるためか、マイワシやカタクチイワシより下層が生息域となっている。 刺身にすると美味であるが、鮮度落ちが非常に早いことから、滅多に口に入らない代物である。イワシ類としては脂が少ないため、「丸干し」などの干物に向いている。旬は一応、秋となっているが、初夏の刺身も美味であり、旬を気にするほどでもない。 潤目釣る 竿にうろこの 乾びたる 小笠原 豊 |

||

| 命名 | ||

| イワシの呼名は、すぐに死んでしまうほど「弱弱しい魚」や、大量に獲れて鮮度落ちが早い魚、つまり「下賎な魚」の「賎しい」から呼ばれたのであろう。 ウルメイワシは、脂瞼という脂肪膜に覆われている眼が、その死後に潤んだように見えることからの呼名。 |

||

| 地方名 | ||

| ギト・ギトオ(長崎五島) ・・・・・・鋭く光ることを方言で「ギドギド」という。魚体もキラキラと光っているところから。 メギラ(富山・新潟)・・・・・・・・・・眼がキラキラと光ることから。 マイワシノムコ(長崎五島)・・・・近縁のマイワシを女性とみて、その婿の意。 ドコ・ドコオ(同上)・・・・・・・・・・・梟(フクロウ)のことを方言で「ドコ」や「ドコオ」という。梟に似て、眼の大きなことから。 ダルマイワシ(新潟)・・・・・・・・・眼が大きく体も丸いことから。 ドンボ(富山)・・・・・・・・・・・・・・・日本海側の方言で、太く肥えていることをいう。 テッポウ(対馬)・・・・・・・・・・・・・特に大型のものの呼名。魚体が丸く長いため銃身に例えて言う。 オオメイワシ(熊本) ・・・・・・・・・大きな目のイワシの意。 ノドイワシ(青森)・・・・・・・・・・・・このイワシは青森地方に少なく、能登で獲れたものを買い入れることから、能登イワシ の名が付けられた。 マナゴイワシ(秋田)・・・・・・・・・眼が大きいため「眼(マナコ)イワシ」の意。 英名 Big-eye sardim, Round herring |

||

| ニシン目ニシン科ウルメイワシ | ||

| ウルメイワシは2種に分類される。 ウルメイワシ・・・・・・・・・・・・・・・大西洋西岸や太平洋東岸などほぼ全世界に分布 ホワイトヘッドウルメイワシ ・・・南アフリカの沿岸のみ分布 ・ニシン科(17種) ウルメイワシ亜科・・・・・ウルメイワシ・ホワイトヘッドウルメイワシ ニシン亜科・・・・・・・・・・ニシン・マイワシ・サッパ・ヒラ コノシロ亜科・・・・・・・・・コノシロ キビナゴ亜科・・・・・・・・キビナゴ・バカジャコ・ミナミキビナゴなど ・カタクチイワシ科 (8種) ・・・・・・・・・・・・・・・・カタクチイワシ・オオイワシ・エツなど ・オキイワシ科 (1種) |

||

| 分布 | ||

| 北海道から台湾にかけてと、オーストラリアの東部や西部の沿岸、紅海、マダカスカル周辺、北米の日本列島と同じ緯度の沿岸、南米の北部周辺に分布。マイワシの様な大きな回遊はしない。 | ||

| 形態 | ||

| マイワシやカタクチイワシと違うところは、腹ビレ起部が背ビレ起部より後方にあり、体腹面に稜鱗がないこと。 鱗ははがれ易く、側線もない。また、ニシンのように眼に脂瞼があることで眼が大きく、視力は高い。 |

||

| 産卵 | ||

| 産卵時期は、水温が14〜20℃になる秋から翌年の初夏までで、北方域ほど遅れる。内湾において、日没前後から真夜中にかけて中層域で産卵する。 全長20cmなら3千〜2万粒の卵を産み、複数回の産卵をする。卵は球形で直径1.1〜1.5mmの分離浮性卵。受精卵は水深10〜20mに多くみられるが、100m前後からも採取される。マイワシやカタクチイワシよりも沖合に多い。 |

||

| 成長 | ||

| 孵化直後は全長4mmで、腹ビレの位置が体の後半部にあることにより、マイワシのシラスとは区別出来る。仔稚魚は最初、水深40〜100mに多く浮遊しているが、次第に表層へ移動し、30m以浅に多くみられる。 1年で13〜18cm、2年で18〜20cmと成長し、やがて20cmを超え、25cmにもなるものもいる。主に動物性プランクトンを食べ、体長17cm前後から産卵に参加する。 |

||

| 漁法・漁期 | ||

| 巻網が中心で、他には敷網、定置網によっても漁獲される。シラス期のものは、巻網などによって他のイワシ類と混獲される。 漁期は、山陰地方で春〜晩秋、九州西部では春と秋、太平洋南部で夏〜初冬にかけてが盛期である。 漁獲量は年間約4〜5万トン。 |

||

| 加工 | ||

| シラスは日持ちしないので、釜揚げやシラス干し、チリメン、タタミイワシなどに加工され、シラス干しは飴煮の佃煮などに用いられる。 70g以下は目刺や一夜干に、大きいものは煮干、ミリン干、ツミレ、スリミ、おでん種、ハンペンの煉製品や蒲鉾の原料に、80〜110gサイズのものは養殖用の餌料に利用される。 |

||

| 干し物 | ||

| イワシの日干し 一夜干(西日本では「ブキ」と呼んでいる)には、イワシの大きさによって「目刺」と「頬刺(まれに方刺とも書く)」の2種 類がある。「目刺」は文字通り3〜5尾ずつ竹串や藁で目を貫いて一連になっているが、「頬刺」の竹串や藁はエラ ブタから口の中へと抜けている。ウルメイワシやカタクチイワシは小振りなので前者、マイワシの大きいものは後者 にすることが多い。 干し物を選ぶ時は、背は活魚と同じ様に青黒く冴え、腹は白銀色を失わず、全体的に光っているものが良い。眼の廻りや腹側、エラなどが黄褐色を呈しているものは、鮮度が落ちたものであり、変な渋みが出るので注意する。 |

||

| イワシの2/3は右回り | ||

| 末廣恭雄博士によると、イワシの2/3が右回りで、残りが左回りだという。 このイワシをアミ焼きにすると右ききは右側に、左ききは左側に反り返るという。 | ||

| 俗諺 | ||

| 鰯の頭も信心から ・・・・・・・・どんなものでも信仰心さえあれば、ありがたく尊いものになるという例え。平安の頃、魔 除けのまじないとして、鬼の嫌いなヒイラギの枝に臭いの強いイワシの頭を刺して門口に 立てたのがその由来。 鰯で精進落ち ・・・・・・・・・・・・長い間、精進料理で生臭い物は我慢しながらやっと精進落としの日を迎えたのに、鰯の のような下魚で祝ってしまうという意。いままでの苦労や努力が報いられず、がっかりした 時に使う。 猫の額に生鰯・・・・・・・・・・・・猫の頭の上に生鰯を置くという意で、危険このうえないこと、馬鹿なことをするという例え。 「猫に鰹節」や「猫に魚の番」と同じように使う。 鰯も七度洗えば鯛の味・・・・鰯も丁寧に洗えば、鯛のように美味しくなるという意で、すべて清潔がいいという例え。 鰯は鮎にまさる・・・・・・・・・・・鰯を女房言葉で「おむろ(お紫)」といい、鮎を色の藍にかけて、紫色は黄色より上等だとい う意。 |

||

| 食べ方 | ||

| 加工されたものが多く、丸干しやシラス干しは大根おろしを添えて。また、すまし汁の椀種、卵巻、酢の物などに入れる。 煮干は味噌汁や麺汁のダシ取りに使うと、鰹節より濃い味が出る。 ツミレやスリミはおでん種や鍋物の具にしたり、野菜と一緒に煮物にしたりする。 鰯船 火の粉散らして 闇すすむ 山口 誓子 鰯焼く 煙とおもへ 軒の煤 室尾 犀星 鰯食う 大いに皿を よごしては 八木 林之助 |

||