|

|

||||||||||||||||||||||||||

| 日本の旬 魚のお話(冬の魚-22) | |

| 旬 | |

| 産卵のため、100mぐらいの浅場に集まる時が釣りシーズンで、いわゆる「寒ムツ」と呼ばれる寒中から2月頃までが旬。 身は脂がのって、ほのかに甘味を感じさせる。特に産卵期をひかえた1〜4月頃の卵巣は「ムツゴ」と呼ばれ、珍重される。 寒ムツの 眼を寄せて 煮られけり 穏 亭 |

|

| 命名 | |

| 「ムツ」とは脂っこいことからの呼名。方言の「ムツッコイ」や「ムコイ」、「ムッチリ」なども「ムツ」の意味からでており、ハゼ科のムツゴロウの「ムツ」と同義語。 10〜20cmぐらいを「赤ムツ」、大きいものを「黒ムツ」と呼んだりする。店頭では切身を「ギンダラ」というところもある。ちなみに、標準和名の「アカムツ」(通称ノドクロ)はスズキ科、釣り人に「シロムツ」と呼ばれるのはワキヤハタでスズキ科、ハチジョウアカムツはフエダイ科。 |

|

| 地方名 | |

| オンシラズ(相模湾)・・・・・幼魚を恩知らずと呼ぶ。幼魚期は浅海性で、親魚の棲む深海には行かないことから、親 を見捨てた不幸者という意味。 ムツゴロオ(鹿児島)・・・・・幼魚をいい、「ムツの仔魚」の意。ハゼ科の「ムツゴロウ」と同じ呼名であるが、これは脂っ こい黒い魚の意。 ロクノウオ(仙台) ・・・・・・・仙台の伊達家は陸奥守(むつのかみ)という官職であったため、藩主を呼び捨てにするこ とになってしまうので、ムツを六つと読み替え、六(ろく)の魚と呼んだ。 カラス(富山)・・・・・・・・・・・体色の黒い魚をカラスと呼ぶ例は他にもある。ムツの成魚も、黒味をおびた体色であるこ とからいう。 メダカ(神奈川)・メバリ(長崎) ・・・・深海性魚の特徴として、眼が張り出して大きいためにいう。 ツノクチ(神奈川) ・・・・・・・不満な時に口を尖らせることを「角口(つのくち)」という。吻が尖っている魚の意。 クジラトオシ(福岡・鹿児島で幼魚) ・・・・「クシ」・「クジ」・「クジラ」は同義語で、串の字が示すごとく、海岸では岬(クジラ)角の意。 この魚の幼魚期は外海に面した岸近くに生息し、成魚は沖合いの深場しか生息しないの で、「岬より遠いところにいる魚」の意。 英名 Japanes bluefish & Scombrops boops |

|

| スズキ目ムツ科ムツ属 | |

| 世界に4種ほとが知られ、その内、ムツとクロムツの2種が日本に生息する。この2種は体形や体色ともよく似ているため、とくに区別されることもなく、クロムツと呼ばれることが多い。 | |

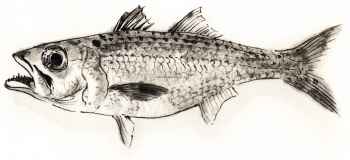

| 形態 | |

| 体は細長く側扁し、エラ蓋には2対の棘がある。吻は大きく、鋭い歯が1列に並ぶ。体色は、若魚では体側背部が暗赤色または黄褐色で、成魚はこの部分が暗紫褐色または金紫褐色である。口腔内は黒く、舌上にも咽頭骨上にも小犬歯が密生している。胃はT型で、盲嚢(もうのう)が長大であるところから察して、かなり食い溜めが出来ると思われる。ちなみに、食い溜めできるのは深海魚の特徴でもある。全長は最大で150cm。 | |

| 分布 | |

| 北海道南部から台湾北部にかけて分布し、成魚は水深200〜700mの岩礁域に生息する。 春は数cmの稚魚が内湾の岸辺に集まり、初夏になると体色が赤っぽい15cm前後の幼魚となる。沿岸のアジモ林に生息し、アジなどに混じって定置網にたくさん入る。秋も深まると、体色が青黒くなるとともに20cm前後に成長し、深海の山の斜面などに群がって生息する。 |

|

| 産卵 | |

| 秋から春で、紀伊半島では11〜12月、高知沖では2〜3月が産卵の盛期。卵は球形の分離浮性卵。 | |

| 成長 | |

| 仔稚魚は沿岸や沖合の表層域で浮遊生活をし、全長15mmを超える頃から沿岸の岩礁域に集まる。全長15〜20cmの幼若魚は、沿岸の水深5m以浅の砂泥底にある堤防や離岸堤、潜堤によく集まり、周辺の中層に集団でいることが多い。その後、成長するにつれて次第に沖合に移動する。生後3年で全長40cm前後に成長し、この頃には水深100〜150m層で生息するようになる。 肉食で、稚魚期は動物性プランクトンを食べているが、体長4〜5cm頃から他魚種の仔稚魚や小型の甲殻類を捕食する様になる。 |

|

| 漁法 | |

| 定置網や釣り。キンメダイを釣る時によくムツがかかってくるのは貪欲な魚であるためで、腹いっぱい食っていてもまだ他の魚を狙う。 | |

| 食べ方 | |

| アブラソコムツやバラムツなどといったクロタチカマスの仲間は、食べると下痢をすることがあるので注意が必要。 白身で肉が引き締まり、脂っぽくもない美味い魚。鮮度のよいものは刺身にしたり、ちり鍋に仕立てても美味い。また、煮物や照焼き、煮こごりなども格別。魚をおろす時は、肛門から逆さに包丁を入れ、腹子を切らないようにする。 白子・胃・腸・・・・・・きれいに水洗いをして塩を振り、熱湯に通す。これを適当な大きさに切って、もみじおろしと一 緒に酢の物にする。 真子(ムツ子)・・・・・タラコに似て味は抜群である。濃い煮汁で煮付けてもよいが、蕗などと一緒に薄味で煮付け る。また、表面の血管に傷を付け、薄い塩水の中で血抜きをしてから2〜3つに筒切りにし、こ れに塩一掴み入れた熱湯で湯がくと、くるりとはぜて卵の粒が反転する。そして薄い煮汁で蕗 や筍、高野豆腐などと煮詰める。 煮付け・・・・・・・・・・身が軟らかいので、一度火にあぶりって切身とし、薄切り生姜を入れて煮付けてもよい。切身 を粕漬けや味噌漬けにしても美味。 ムツの海 遠の島影 浮かべつつ 寺田 木公 金ムツの 刺身またよし 浜料理 市村 究一郎 ムツの子の 舌に崩れて 下戸の酒 志摩 芳次郎 |

|