|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||

| 日本の旬 魚のお話(秋の魚-23) | |

| 旬 | |

| 近頃は除々に姿を消しつつあるが、祝い事や正月のおせち料理に欠かせないのが「コハダ漬」で、江戸前鮨にはなくてはならない一品でもあり、『魚鑑』にも「焼く煮るに佳し、なますとなすもまた佳し」とある通り、味は申し分ない。 明治時代には、コハダの鮨売りが東京の山の手を売り歩いたという記録もある。 不景気どころか縁起のいい魚なのである。白身でさっぱりしており、大きい物は脂がのっている秋から冬にかけてが旬であるが、春の味も捨てがたい魚である。 初釣の このしろ籠(かご)に 跳(は)ねにけり 平井 愛子 |

|

| 命名 | |

| 大漁に獲れた為に下魚扱いされ、「飯の代わりにする魚」の意から「飯代魚(このしろ)」と呼ばれた。これは、古くは「飯」のことを「コ」や「コオ」といい、また、雑炊に入れる煮付けや、鮓(すし)の上にのせる魚肉なども「コ」や「コオ」といったところから。 また『慈元抄』や『物類称呼』には、出産児の健康を祈って地中に埋める風習から「児(こ)の代(しろ)」と云うとある。 コノシロの漢字は、コノシロが秋祭の「鮓」の材料として広く使われたことから魚偏に祭とした。また冬という字を使って「鮗」とも書く。 |

|

| 地方名 | |

| 親の借銭(しゃくせん)(有明海) ・・・・娘を売った代金で借金を払うという意味の「娘(こ)の代(しろ)」にかけた駄洒落の呼称。 ナガツ・ナカツ(関西)ナガツミ(関東) ・・・・この魚の若魚の古名である「ナカ」は3人兄弟姉妹の次男や次女をさし、「ツ」は鱗の方 言。「ミ」は魚介の総称。 粉肌(こはだ)・粉鱗(こはだ)(関東) ・・・・体側の中央から背部にかけて、各鱗に濃褐色の小斑点があるところから。 斑魚(はだらこ)(北九州) ・・・・斑点があるところから。 ヨナ(浜名湖) ・・・・・・・・・・砂地や州などを古語で「ヨナ」といい、そこに棲む魚というところから。 津魚(つなし)(関西) ・・・・・この魚名は万葉集にもでているから、相当古くからの呼名である。「ツナ」は群魚の呼 名で「シ・セ」は魚を表す接尾語。 汝が恋ふる その秀っ鷹は 松田江の 浜行き暮し 都奈之取る 氷見の江過ぎて 万葉集(大伴家持) 英名 Threadfin shad、Spotted sardine、Dotted gizzard shad(砂のう状の胃を持つニシン) |

|

| ニシン目ニシン科コノシロ属コノシロ | |

| 仲間のマイワシやウルメイワシ、キビナゴ、ヒラ、サッパなどは、多獲魚で群になって表中層を活発に泳ぎ廻るが、コノシロはニシンやイワシほど大きな回遊はせず、有機物の多い内湾での定着性が比較的強い魚である。 | |

| 分布 | |

| 松島湾や福井県以南から東シナ海、インド、ポリネシア方面に広く分布する。 春から秋には、内湾でも塩分濃度が低い河口域に棲む。冬には湾口部の比較的深部に移動して越冬する。 |

|

| 形態 | |

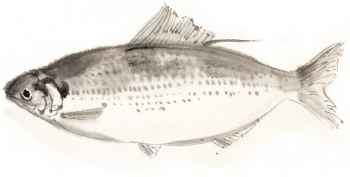

| 体は側扁形で、体色は背側が黒く、腹側は銀白色、エラ蓋のすぐ後に輪郭のぼやけた大きな黒点が一つある。背側の各鱗の中央にも黒点があり、縦に規則正しく並んでいるため、背側は黒味を帯びて見える。また、背ビレの最後のスジ(軟条)は長く糸状にのびている。 腹側の一番下側の鱗は他の部分の鱗と違い、アジのゼンゴ(ゼイゴ)と同じ稜鱗になっているので、角ばって硬そうな感じがする。 眼はニシンと同様に脂瞼(しけん)と呼ばれる膜がある。また、ボラと同じように海底の泥をあさるところから、胃もボラの「ヘソ」のように砂のう状になっており、英名もそこからきている。 |

|

| 産卵 | |

| 春から初夏に、内湾浅場の底層域で日没後1〜2時間の間に行われ、産卵群は一斉に放卵放精するといわれる。 卵は球形で、1.5mmの分離浮遊性卵。産卵数は、1年魚なら4万粒、3年魚なら17万粒。水温14度で70時間、20度で40時間後に孵化する。 |

|

| 成長 | |

| ヒレは体長が7mmぐらいになると形成され、10mmでシラス幼生と呼ばれる。シラス幼生になると遊泳力が増し、大きな群を作って浅場で生活する。30mm前後になると鰭条数が親と同じになる。 イワシと同様、植物性プランクトンを捕食して成長し、1年魚で10cm、2年魚で15cm、3年魚で20cmになる。 1年魚で成熟し、産卵行動に参加する。 |

|

| 漁期・漁法 | |

| 日本各地で周年漁獲されるほか、朝鮮半島沿岸で多獲され、年間8千トン前後が水揚げされている。 日本では浜名湖、伊勢湾が産地。漁法は刺網、巻網が中心。 |

|

| 出世魚 | |

| シンコもコハダも一般者には区別がつき難いが、別の名がつけば見る目もそれなりに意識するようで、鮨屋では一カンの鮨はシンコを2尾使い、コハダは一尾、ナカズミは1/2尾、コノシロは使わない。この違いを基準にすると区別できる。 シンコ _ コハダ(関東) _ ナカズミ _ コノシロ ドロクイ・ジャコ(高知) ツナシ(関西・九州) 20〜25cm 10cm |

|

| 武士道 | |

| 『塵塚談』に、「武士は決して食せざりしものなり、コノシロは『この城』を食うというひびきを忌(いみ)てなり」とあり、コハダと呼ぶようになったという。 | |

| 太田道灌 | |

| 前述の縁起の悪い話と反対に『江戸懐古録』には、道灌が江ノ島の弁財天に参詣しての帰り、舟にコノシロが飛び込むのを見て、「九城が手に入る瑞兆(ずいちょう)だ」と手を打って喜んだ。その後、江戸城を築城したとのこと(1456年)。 | |

| 娘の代(このしろ) | |

| 下野の国(栃木県)の逸話 美しい娘を持つ長者が、国司に娘を差し出さなくてはならなくなった。しかし、娘には恋人がおり、困った長者 が国司に娘は死んだと伝え、コノシロを詰め込んだ棺を焼いた。古来からコノシロを焼くと死人を焼いた臭い がすると言われてきたからである。こうして娘は恋人と他国で幸せに暮したという。 |

|

| 江戸前鮨 | |

| 江戸前の鮨には、コハダは「光り物」としてなくてはならないものであり、最後を「光り物」で締めのが通であるといわれている。 コハダを一番最後に食べるのは、その味の濃さからで、生臭みの強いコハダを先に食べてしまうと、後の鮨の味が判らなくなるからだという。また、反対に最初に注文するのが通と言う説もある。これはシンコの時かもしれない。 |

|

| 俗諺 | |

| コノシロの昆布巻き・・・・・・・・・鮎の昆布巻とは大違い、見かけはいいが味が良くないと言う意味で、外見だけで中 身が伴わないことのたとえ。 秋のコノシロ嫁に食わすな・・・コノシロの一番旨い時期をいうとのこと。また小骨が多いので、ノドに刺さらないよう にと気をつかっての意。 コノシロの背中のよう・・・・・・・・コノシロの背は色艶がよく、テカテカ光っているところから、衣服などの光沢がある さまをいう。 |

|

| 食べ方 | |

| 小骨の多い魚だが、酢漬けにすると骨が軟らかくなり、骨ごと食べれる。 内臓は臭みが強いので、薄い塩水で丁寧に洗い流してから調理をする。 刺身や鮨種にする時は10cmくらいの方が小骨が気にならず、これを酢で軽く締めてから用いると独特の臭みが和らぐ。 塩焼きにするには大きめのコノシロを使うと味が良い。関西などでは煮付けなどにもする。 粟漬け・・・・・・三枚に卸して腹の黒い膜を丁寧にそぎ取り、続いて皮のほうから細かく包丁を入れ、骨切りす る。そのあと、3%の塩水に5分ほど漬け、水気を切ったあとで身全体が白っぽくなる程度まで 酢に漬ける。そして粟に唐辛子や柚子の千切りを散らしながら重ね漬けをする。 卯の花漬・・・・酢漬けにしたものを卯の花(おから)を使って鮨にする。 塩ふって 青きひかりの 小鰭の斑 安田 八重 酢をふりて 小鰭の碧を かがやかす 大野 雑草子 鍛冶の火に 鮗焼くと 見え過ぎつ 山口 誓子 |

|