|

|

||||||||||||||||||||||||||

| 日本の旬 魚のお話(春の魚-3) | |

| 細魚(さより) | |

| 旬 | |

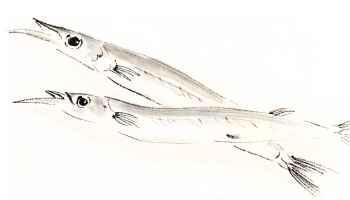

| 細身で流線形のサヨリは群れを組み、水面下を矢の様に走る。その有様はなかなかの見もので、一度見たらサヨリのファンになること疑いない。流麗な姿と、脂肪が少なく淡白な味と身の美しさ、そしてその動き、三拍子揃ったサヨリは魚界の麗人美人とほめはやされている。 銀色のスマートな魚体を輝かせて海面を飛び跳ねる様になると、瀬戸内海にも春が訪れる。3〜5月が旬。 きらきらと 雨は磯打つ さより舟 草間 時彦 |

|

| 命名 | |

| 一般に、「沢(岸辺)寄り」に多く集まる魚という意味から名付けられたとされている。 『大言海』では、「サは狭長なるをいう。ヨリはこの魚の古名ヨリトのトの略」としている。また、鱗が体側に縦列で106枚もあるという細鱗の持ち主で、細鱗(サイリ)と呼んだという説もある。いずれも体の形や群習性からの命名であろう。 サヨリの古名は『延善式』及び『和名抄』の中に、「ヨリト」、「ヨロト」、「ヨロツ」、「ハリオ」、「ハリヨ」などと書かれている。また、『大和本草』(1709年)には、「サヨリ形小さくして円く長し、上のくとばし短く、下の嘴長がし」とある。 |

|

| 地方名 | |

| 日本のいたるところに生息しているので呼び名も多彩。 カンノンウオ(北九州) ・・・・・カナノウオの音便語で糸のように細長い魚。 カマストシオ(岩手)・・・・カマスを作る時に使う竹針を「カマス通し」と呼ぶ。 ヨロズ(兵庫)・・・・・・・・・寄り集まる魚。 ヤマキリ(和歌山)・・・・・糸きり、綱きりの意で、一度に大漁にとれて糸や網が切られるとの意味。 スズ(能登・淡路・徳島) ・・・・・スズはササと同義語で細小(ササ)の意。 カンヌキ(東京)・・・・・・・両開きの扉の戸締りに使う閂(カンヌキ)と相似の意で、サヨリの中でも120g以上の身付き脂 のりの良いもの。 ハリヨ(新潟)・・・・・・・・・細長い体系、針魚。 エエウオ・エエラク(島根) ・・・・・余り泳ぎもせず群がり、遊んでいる様に見えるため。 英名 Half beak (くちばしを半分持った魚) Needle fish (針魚) |

|

| ダツ目トビウオ亜科サヨリ科サヨリ属サヨリ | |

| ダツ目の仲間にサンマがあり、江戸時代中期以降にはサンマも「サヨリ」と呼ばれ、サンマをサヨリと偽って売られたということである。これを区分する為にサヨリを「真サヨリ」と称したという。西日本では今でも、サンマを「サヨリ」と呼ぶところがあるという。 トビウオとよく似ている点は、危険が迫まると水面に跳躍して逃げる習性があるところ。 サヨリの仲間 1.サヨリ属 ・・・・・・・・・・サヨリ・クルメサヨリ・マルサヨリ・インドサヨリ 2.ホシサヨリ属 ・・・・・・ホシサヨリ・ナンヨウサヨリ 3.ハシナガサヨリ属・・・コモチサヨリ 4.トウザヨリ属 ・・・・・・・トウザヨリ 5.サヨリトビウオ属・・・・シロビレサヨリトビウオ・クロビレサヨリトビウオ |

|

| 形態 | |

| 20〜30cmのスマートな延長形で、細長い下顎が特徴。この下顎の先端部は紅をさしたように赤く、美しい色かどうかが鮮度のバロメーターにもなる。上顎は平らで、上から見ると三角形を呈しており、鱗がある。体色は、背部が銀青色で小さな鱗があり、体側、腹部は銀白色をしている。上からは海の青さ、下からは太陽光の白さにうまく溶け込み、外敵から身を守っているのである。 | |

| 生殖 | |

| 春から初夏にかけて水温が12〜25℃の頃に行われ、18〜20℃が盛期。瀬戸内では4〜6月、三陸や陸奥湾では6〜7月で、沿岸に繁茂する海藻に複数回産みつける。一回に産む数は1000〜2000粒で、計6000〜13000粒になる。 卵は球状、直径2.2mmの粘着沈性卵で、一方の極に5〜6本の細糸が、他方に太い1本の糸が生えている。この糸が海藻に絡みついて卵を固定する役割をもっている。 |

|

| 成長 | |

| 受精卵は黄褐色に変化し、孵化直前には暗褐色となる。水温15℃なら約2週間で孵化し、6〜8mmの仔魚が誕生する。3〜4日で10mm、10日で12mmになり、この頃から下顎が伸び初め、25日で25mmになる。カニやエビなどの甲殻類の幼生や大型のプランクトンを食べて成長する。 胃が無いことから、食べ物を食い溜めしておく性質は見られない。メスは2年で30cm、オスは25cmとなり、体長は最高で40cm前後になる。寿命は約2年といわれている。 |

|

| 漁期漁法 | |

| 瀬戸内海では、初夏に孵化したサヨリの稚魚が、秋風の吹き始める9月に数万匹から数百匹単位の群れに分かれ、瀬戸内海の沿岸に散って行く。この時期のサヨリはまだ10〜15cmほどの大きさで、「えんぴつ」などと呼ばれている。 サヨリ漁が始まるのは、「えんぴつ」が各地の磯に姿を見せ始める10月頃からである。水温の下がる12月頃には深場に落ちて行き、早春の風が吹く頃になる25〜30cmになって再び沿岸に戻ってくる。 12月〜翌年1月までの間に、朝鮮半島の北側に面した日本海で獲れるものも美味しい。朝鮮細魚といわれ、形は大きく、国内産のものと味は変わらない。 漁法は釣や刺し網、たも網、2艘での網曳きなど。サヨリは表層を泳ぐので、網での漁は逃げられることが多く、サヨリ漁は漁師泣かせの漁である。 海図など 要らぬ感の サヨリ漁 つじ 加代子 |

|

| サヨリのような女性 | |

| サヨリの外見は非常にスマートで、抜群のプロポーションの持ち主であるが、腹腔内の薄い膜がべっとりと黒く、苦味がある。そんなところから、腹黒い女性のことを言う。 | |

| 県の魚(石川県) | |

| 能登ではサヨリをスズと呼び、二隻の船で網を引く漁法を「スズ曳き」と言う。また、サヨリの白焼きを「モズク」、豆腐の入った澄し汁を「サヨリのモゾコ汁」と呼び、地元で親しまれている。 平成7年に「石川県の四季の魚」に選定された。 |

|

| 食べ方 | |

| 『大草家料理書』(室町時代)に、「生サヨリは刺身に吉、またあぶりでも珍敷物で焼き方は醤油、酒を入れて焼き、また刺身で夏、食べる時はタデ酢がうまい」と書かれている。 低脂肪で、魚類では珍しくビタミンCを多く含む魚である。サヨリの腹の中は黒く、苦味のもとになるので、よく水洗するか、すき取るのがポイント。 刺身・・・・・・・糸造りや寿司種。 酢の物・・・・・振り塩にしてしばらく冷蔵し、酢で洗ってから斜め切り、これにこがね酢をかけて食べれば、淡白さが味 となって口の中に広がる。 昆布じめ・・・身肉に塩を振ってから昆布じめにすると、昆布のグルタミン酸が身肉に移り、味にコクが出る。 椀種 ・・・・・・三枚に卸した身を結んで。 皮の竹串焼き ・・・・サヨリの薄い皮は脂肪がのっており、竹串に巻きつけて軽く塩を振りかけ遠火で表面に焦げ目がつく程 度に焼く。脂の焦げた香ばしい香りがする珍味。 丸干し(素干し) ・・・・意外にこれをしゃぶると脂っこい。旨味も強く感じる。 その他・・・・・天ぷらや、フライ、ムニエル、フリッターなどにも向く。 橋影に 失せてはのぼる サヨリかな 吾 亦紅 汁椀に 沈むさよりの 結び文 山本 櫓村 干し上げて さよりに色の 生まれたる 後藤 比奈夫 北原白秋(童謡) サヨリはうすい サヨリはほそい 銀の魚 サヨリきらりと光れ サヨリお姉様に似ている |

|