|

|

||||||||||||||||||||||||||

| 日本の旬 魚のお話(秋の魚-17) | |

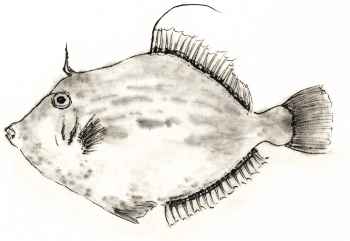

| 皮剥(かわはぎ) | |

| 旬 | |

| 四季を通じてまずい時期はないが、最も美味しいのは身も太る秋から冬にかけてである。 淡白な味は、幼児食や病人食としてもよく利用される。また、キモは特に食通から愛されている。どんな食べ方をしても美味しい魚である。 皮剥の 剥れてほのと 夕茜 小倉 行子 |

|

| 命名 | |

| その名の示す通り、皮が非常に堅くザラザラしており、皮を剥いで料理するところからの命名であろう。 その皮は戦中戦後の頃、サンドペーパーの代用になっていた。また『和漢三才図会』には、「形状は大変醜く、頭は方頭魚(くずな)に似、体はほぼ鮫に似ている」とあり、「鮫の属であろうか」と推察している。「伝えによれば皮は銭瘡(ぜにがさ)をこすればよく治るという」とも記されている。 |

|

| 地方名 | |

| 全国の沿岸の浅海にいる上、美味で可愛いので親しみ易いせいか、方言が100以上もある。 バクチ(静岡・石川・香川)・・・「身ぐるみ剥ぎ取る」ところから。 千歯(せんば)(富山) ・・・・・・・大根などを摺りおろす「下金(おろしがね)」を富山ではセンバと呼ぶことから。 その他には、マルハゲ(兵庫・和歌山・徳島・愛媛)、ハギ(兵庫・愛媛・宮崎)、メイボ(山口・福岡)、クロギまたはヨソギ(岡山・香川)、ラケット(和歌山)、チョイチョイ(青森)、ツノコ(鹿児島)、カワムキ(福岡)、コゴモリ(富山)、カワハジャー(沖縄)など 英名 Leather Fish(革魚) File Fish(ヤスリ魚) Porky(太った豚) Fool Fish(バカ) |

|

| フグ目カワハギ科カワハギ属カワカギ | |

| 体の構造がフグやハリセンボン、マンボウ等と同じなので、フグ目に属している。 カワハギの仲間は種類も多く、約24属100種ある。モンガラカワハギ科は12属50種で日本近海に8属12種が知られており、カワハギ科は日本近海に12属23種が棲息している。 腹ビレの代わりに棘が動くものと動かない種類に分類される。 棘が動く仲間 ・・・・・・・カワハギ・ナガハギ・ヨソギモドキ・モロコシハギ・ニシキハギ 棘が動かない仲間・・・アミメハギ・ウマズラハギ・センウマズラハギ・テングカワハギ・アオサハギ ノコギリハギ・ウスバハギなど |

|

| ウマズラハギ | |

| 頭部が長いので、このような名前がついたと思われる。 地方名もウマズラ、ウマヌスト、ナガハゲ、ウマハゲ、バクチコキなど色々ある。 カワハギより沖合の深い所に棲息し、体は長楕円形で灰青色、下部は淡い色をしている。昭和48年に大発生があり、以後全国の漁獲量が急増した。 関西でも、漁獲量がカワハギより圧倒的に多い。肝は別として、肉質はカワハギに及ばないと言われているものの、美味である。ただ、腐敗やいたみが早く悪臭を放ち易いので、保管には要注意。 |

|

| 分布 | |

| 暖海系の魚で、日本各地の沿岸から東シナ海にかけての磯や岩礁地帯に棲息する。 | |

| 形態 | |

| 著しく側扁形で体高は高く、体長は短い。頭部の第一背ビレの棘が大きく角の様に発達していて、敵を驚かす武器になっている。腹ビレにももう一本棘を持ち、平静な時は倒れたままであるが、反対に興奮している時はそれらの棘が直立し、体色も変化する。 突き出たオチョボ口で唇がかなり厚く、その下に隠された門歯状の極めて丈夫な歯が上下に生え並び、また、その歯を動かす上下の筋肉も発達していることから、フジツボなどの硬いものでも噛み砕いて食べる。 |

|

| 雄と雌の見分け方 | |

| 10cmぐらいに成長した雄は、第1〜3軟条の内一本が糸状に伸びてくる。これが第二次性徴である。ゆるやかになびく雄の糸状軟条は、雌ハギにとっては、きっとたまらない魅力なのだろう。 | |

| つぶらな瞳 | |

| 少々体からはみ出しており、濃紺の瞳は実に魅力的で、左右別々に動いてキョトンとした愛嬌のあるつぶらな瞳の持ち主である。 | |

| 産卵 | |

| 春の終りにから夏にかけての5月から8月頃、雄が雌の尾っぽにキスでもするかの様なかっこうで口を突き出して雌のお尻を追いかけ、雌も同じかっこうで雄のお尻を追っかける。従ってカップルは、円を作って同じ所をグルグル回ることになってしまう。「愛の輪舞」とでも云おうか。そのテンポは段々速くなり、あちらこちらで愉快な輪舞、舞踏会が繰り広げられるのである。興奮すると音を出すのも特徴であり、実にユーモラスな行動である。 卵の直径は0.6〜0.7mmで、海藻の中に浮遊性の卵を15万粒ぐらい産卵する。孵化は20度の水温なら2〜3日である。 求愛の ごとくかわはぎ ひれ動かし 尾村 馬人 |

|

| 成長 | |

| 稚魚は流藻に付き、何か珍しいものが来るとススーッと藻の中から出て来るが、爪ほどの小ささで実に可愛いい。 秋になると5〜6cmになり、藻から離れて岩礁地帯の浅瀬に小群を作り、エビやカニ、フジツボなどの貝類、それに海藻を常食とする。 1年で18cm、2年で22cmとなり、産卵に加わる。成長すると30cm以上にもなる。 |

|

| 漁法 | |

| カワハギは群れては泳がない習性がある。仲間のウマズラハギは群れて行動するので、定置網で一度に大量に水揚げされているが、カワハギはこの方法では難しい。紀州方面ではネズミ取り篭の方法を使い、水深10〜20mの篭の中に貝やウニの砕いたものを餌として入れ、半日間待つ。 | |

| 海のヘリコプター | |

| 丈夫な皮や頭上にある一本の棘、体色の変化などで敵に襲われる危険性が少ないためか、素早く泳ぐことはどちらかと言えば苦手である。 普通の魚は尾ビレと胸ビレを使って泳ぐが、カワハギは背ビレと尻ビレをヒラヒラさせながら移動する。そのかっこうは「海のヘリコプター」の異名にふさわしい。口から海水を吹き出し、砂の中にいるゴカイや甲殻類を掘り出して食べるには、このヘリコプター方式がマッチする。 |

|

| 一度はかかるカワハギ病 | |

| おちょぼ口で、釣り針に吊るされている餌を口に入れては吐き出し、また入れては吐きして、餌ばっかりを取っていく。また、丈夫な歯で糸を切ってしまうことも多い。 カワハギ釣りの奥深さと難しさからかえって熱中する人を、釣り師の間では「一度はかかるカワハギ病」とよんでいる。 |

|

| カワハギの仁義切り | |

| 暇さえあれば2尾のカワハギが遊ぶかのように同心円を描きながらクルクルと回っており、他のカワハギが加わるとまたクルクル回り始めるので、我国の学者が「カワハギの仁義切り」と言っている。 しかし、アメリカの魚類学者ビーブ氏によると、これらは踊りでなく「擬態」であるという。というのも、カワハギに鏡を見せると自分の姿と同じ動きをいつまでも続けるそうだ。これは2尾、3尾とふやしてもそれら全部が擬態を演ずるわけではなく、いつも2尾でやっているという、おもしろい習性がある。その時、カワハギの体の斑紋と色具合を濃くしたり、淡くしたりする。まるで道化師の遊びの様だ。 |

|

| 食べ方 | |

| 刺身 ・・・・・・フグのように薄造りにし、肝は湯がいてすぐ冷やし、水切りをしてすり鉢で酒や塩、醤油、酢、味醂、味噌 など好みの調味料でよく摺り、タレを作る。 味噌汁 ・・・・ブツ切りにして入れると、頭にもたくさん美味しい肉がついているので美味。肝を入れる時は、一度湯が いたものを後からネギのブツ切りといっしょに入れる。 ちり鍋 ・・・・・味噌汁と同様にし、一度湯通しておくと上品に仕上る。ダシは昆布とダシ、野菜、キノコ等を入れ、ポン酢 醤油やアサツキ、モミジおろしで食べる。 雑炊 ・・・・・・ちり鍋のあとは雑炊で。 煮魚 ・・・・・・生姜を入れて醤油味にする。砂糖、醤油、味醂と水を加え、煮たったら中火にして肝も一緒にいれ、おと とし蓋をして煮つめる。 干魚 ・・・・・・丸ごと塩水に漬け、塩水を乾いた布でよく拭きとり、冬なら2〜3日の中干しぐらいが美味しい。 求愛の ごとくかわはぎ 鰭動かし 尾村 馬人 初漁や はねしかわはぎ 山と積み 板沢 蔦風 皮剥の 剥がれてほのと 夕茜 小倉 行子 |

|