|

|

||||||||||||||||||||||||||

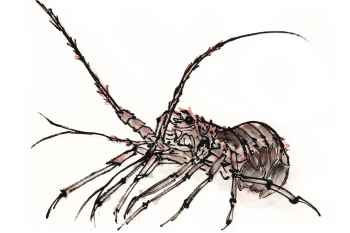

| 日本の旬 魚のお話(冬の魚-11) | |

| 伊勢海老(いせえび) | |

| 旬 | |

| 10月から4月頃は茨城県以南の太平洋岸や九州西岸に多く生息し、5月から9月が産卵期。本場の伊勢地方では10月から4月が漁期で、冬の波が荒れる時期の伊勢海老が一番美味といわれる。 伊勢海老へ 主客は膝を 正したり 駒人 |

|

| 命名 | |

| 『大和本草』という古書には、「この海老、伊勢より多く来る故、伊勢海老と号す」とある。また江戸時代の百科事典『和漢三才図会』には、紅蝦(あかえび)の項に、「いせえび・かまくらえびと呼ぶ」と記されている。 江戸では鎌倉から届くので鎌倉海老、京阪へは伊勢から届くので伊勢海老と呼ばれた。鎌倉は伊勢に負け、今日ではどこでも伊勢海老と呼び、学名もイセエビ科イセエビである。 |

|

| 海老と蝦 | |

| エビには歩行型のイセエビと浮泳型のエビに大別され、英語では前者をLobster、後者のうちで体長5cm程度より大きいエビをPrawn、小さいものShrimpといい、我が国では「海老」と「蝦」で書き分けている。 | |

| 十脚目長尾亜目イセエビ科イセエビ属 | |

| イセエビ類5科のうち、水産的価値をもつのはイセエビ科とセミエビ科である。 イセエビ属を形態の特徴から2つに分類すると、下のようになる。 1.スパイニーロブスター Spiny Lobster 第一触角の鞭状部が長いが、イセエビ属にそっくりなヨーロッパイセエビ属は短い。ともに第二触角基部 に発音器があり、ギーギーという音を出す。 A.イセエビ属 palinulirus イセエビ・ケプカイセエビ・シマイセエビ・ニシキエビ・ゴシキエビ・カノコイセエビ インドイセエビ・サガミイセエビ・カリブorキューバロブスター・西オーストラリア産 カリフォルニアからペルー西大西洋南部産。 B.ヨーロッパイセエビ属 palinurus ヨーロッパイセエビの他、アフリカ近海から数種。 2.ロックロブスター Rock Lobster 第一触角の鞭状部が短く、発音器をもたない。5種は腹部に雲紋模様の浮き彫りがある。また眼上板が 発達しているため、真のイセエビ類とは見た感じが異なる。南半球に広く分布するミナミイセエビ属7種を ロックロブスターと呼ぶ。 セミエビ科では、下の3つが商業漁獲対象となる。 1.セミエビ属のゾウリエビ 2.ウチワエビ属のウチワエビ、オオバウチワエビ オマールロブスター(仏語) イセエビ科ではなくザリガニ科に属し、分布が大西洋に限られているのが特徴。アメリカンロブスター(ウミザリ ガニ)はハサミが大きく、体長60cm、15〜22kgで、150cm・100kgの大物もいる。漁獲量は3〜5万トン。 |

|

| 形態 | |

| 頭部には鋭く曲がった大きな刺があり、また、腹部の側面にも堅く尖った刺が並んでいるので、腹部をハネ上げた時に手を切ることがあり、注意する必要がある。 | |

| 元祖 | |

| 名の通り伊勢の海で獲れたものが、最高の味であるといわれる。志摩半島沖、それも和具沖の漁場と熊野灘沿岸のごく限られた磯で獲れるのが、極上と言われる。漁場一つずれると脚が長くなり、「脚長」と称されて2級品扱いとなる。 「まさに伊勢海老は短足をもって最上とする」 |

|

| 産卵 | |

| 産卵は5月から9月頃で、雌雄ともに胸脚の付け根に生殖器があり、互いの腹部を合わせる様にして30秒ほど合体し、間もなく産卵する。受精卵は外子と言い、メスが脚部で自分の腹部の腹肢に小粒ずつ付着させる。その数はエビの大きさにもよるが、なんと3〜55万粒。孵化するまで40〜50日間近くかかえている。 | |

| 成長 | |

| フィロソーマ(孵化した幼生)は親と違う姿をしており、その姿のままで約300日かけて30回ほど脱皮し、3cm程度になる。その後、プェルルスと呼ばれる幼生に変態し、1週間程度で再度脱皮すると、親と同じ姿の稚エビになる。 孵化直後のフィロソーマは沿岸で採取出来るが、その後、稚エビになるまで殆ど採取された記録が無いので、自然界においてもフィロソーマ期の生態についてはあまり分からず、黒潮に乗って漂流し、また戻ってくると考えられている。 養殖も百年がかりでやっと成功したが、まだ採算ペースにのるところまでには至っていない。 食性はなかなかのグルメで、小型のカ二やエビの仲間、巻貝、ウニなどを食べ、貝は中身だけでなく殻まで食べる口を持っている。また、夜行性の為、昼間は岩の下などに隠れている。 |

|

| 漁法 | |

| 刺網で夕暮れに網を張り未明に揚げる。満月近くにはほとんど網にかからず、網をはしごのように登ってしまう。 海老の目は大きく飛び出ており、水中で見ると目が光って見える。ふだんは脚や頭、尾を絡ませるのに、満月には網がよく見えるのであろう。5月〜9月は産卵期で禁漁となる。 輸入量は約15千トンで、オーストラリアやキューバ、南アフリカ、インドネシア、ニュージアメリカ、インド、ブラジル、フランス、カナダ、ナンビアなどから輸入。 |

|

| 雌雄の判別 | |

| 胸脚はすべてハサミを持たないが、メスは第5胸脚に不完全な小さいハサミを持っている。また、雄の生殖孔は第5胸脚の一番根元(底節)に開口しているが、雌は第2胸脚の底節にあり、これらで判別出来る。 | |

| 天敵 | |

| タコは伊勢海老が大好物で、穴に逃げ込んでも脚を突っ込み、吸盤で引きずり出してしまう。まさに伊勢海老にとって天敵である。 これを利用したユニークな漁法があり、長い竿の先にタコを結びつけて海老のいる穴に入れると「天敵襲来」とばかり伊勢海老が飛び出すので、飛び出したところをタモ網で獲る。 |

|

| 賀寿饗燕(カジュキョウエン) | |

| 鎧兜の立派な武将を思わせる豪華な姿から、正月の松飾や祝儀の飾り物に利用されている。「賀寿饗燕のさかな」、つまり髭の長くなるまで、腰の曲がるまでという長寿を祝う酒席で、客をもてなす為のさかなとして大いにもてはやされたのは、江戸時代が始まり。 伊勢海老も めでたい謡 聞いている 北人 |

|

| 伊勢海老祭 | |

| 毎年6月6日に浜島の黒崎海岸で行われる。浜島七浦太鼓、奥志摩小唄が披露された後、長さ43mの張りぼての大海老を海女数十人が厳かに海へ流す祭り。 | |

| 欧州でも人気 | |

| 今から2500年前のギリシャの詩人は、「憂いさを忘れてイセエビを買う」と詠った。デリケートな独特の味が古代の人々にも親しまれ、口誦する詩にも詠われのであろう。 また、古代エジプトでも賞味したらしく、レリーフや壁画に描かれており、フェニキアでは貨幣のデザインにも用いられている。 西洋でもロブスターは最高料理とされるが、イギリスのビクトリア女王はとくにロブスターを好み、現在でも「Queen Victoria lobster」と名付けられた料理が、国賓を招いた晩餐会などのメニューになっている。 |

|

| 食べ方 | |

| 伊勢海老は、死ぬと自己消化しやすいので、活ものを料理して食べるのが一番。 加熱調理にも活物を使うのが原則だが、肉質がしっかりしているので、ミディアムレア程度に加熱したものが味も歯ごたえも最高である。 肉質は緻密であるから、味をしみ込ませるのが容易ではない。従って、味をからませる料理に向いている。即ち、クリーム煮グラタン、トマトケチャップとチリソースを使った炒め煮など。また、頭をぶち切にして煮立て、味噌汁にするとエキス分が出て最高の味。 伊勢海老の 跳ね荒潮の 香を放つ 長島 正雅 糶箱(せりばこ)に 伊勢海老跳ねる 市始 伊藤 白揚 肘張って 伊勢海老の抱く 鏡餅 小田 寛希次 |

|