|

|

||||||||||||||||||||||||||

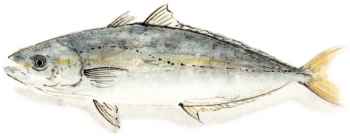

| 日本の旬 魚のお話(冬の魚-19) | |

| 鰤(ぶり) | |

| 旬 | |

| 江戸時代の『山海名産図会』には、「丹後与謝のブリを上品とする」とあり、丹後はブリの本場であったという。 「初ブリ」や「寒ブリ」という言葉もあり、寒の内が一番うまい。但しイナダ(ハマチ)は夏。 初ブリや ほのかに白き 大江山 李友 |

|

| 命名 | |

| 諸説あり、貝原益軒の意見では、「あぶら多き魚なり、あぶらの上を略す」ことによって「ブリ」と呼んだとしている。また、漢字には「老魚」という意味があるので、「年を経(へ)りたる魚」のふりがブリになったという。 漢字については、ブリは利口で網に掛けるのが難しいから「師の魚」と呼んだという説や、他に12月の師走によく食べるところから鰤になったという説もある。 |

|

| 地方名 | |

| ゴンドオ・ゴオドオ(富山) ・・・・強盗を古くは「ガンドオ・ゴオドオ」と言った。また強盗が使った丸くて長い手提げ提灯をガンドオとも呼 んだ。丸くて長い成魚の呼名。 キブリ ・・・・・・頭部が大きく痩せており、側線が際立つものは九州など南海域にすむ瀬つきのブリを言う。 アオブリ・・・・・回遊する一般のブリをアオブリと呼び、頭部が小さく肉付きがよい。 英名 Yellowtail |

|

| スズキ目アジ科ブリ属 | |

| 世界に15種、日本近海には6種いるといわれている。 三宅島でよく釣れるヒラマサ、カンパチ、トレナガカンパチなどの高級魚は、ブリ属の仲間。 |

|

| 形態 | |

| ブリはスピードを出す為に、背ビレのつけ根のややくぼんでいるところにヒレを格納して泳ぐ。尾柄(びへい)の力は強靭で、一振り5〜10m、時速20〜40kmのスピードを出す。 | |

| 分布 | |

| 温暖性の回遊魚で、北海道から台湾まで分布し、春夏は北上、秋冬は南下して回遊する。成長につれて呼び名が変わる様に、すみかも変わる。 1.稚魚のモジャコは、流れ藻について波間に漂いながら動物性プランクトンを食べて成長する。 2.ワカシやイナダといった若魚時代は、もっぱら沿岸に定住する。 3.イナダ、ワラサになって回遊しはじめる。 |

|

| 産卵 | |

| 産卵は1〜9月で、3〜5月にピークを迎え、この時期には海面下数mの棲息層に産卵群、30〜40mの深い所は非生産群と、二手に分かれる。胞卵数は100〜150万粒。 | |

| 成長 | |

| 1年で30cm、2年で50cm、3年で60cm、4年で70cmに成長する。 養殖物は成長も早く、5〜6月にモジャコを採取し、1年前後のハマチとして12月頃に出荷する。 |

|

| 出世魚 | |

| 成長するにつれて呼び名が変わる、出世魚として縁起の良い魚。 1.関東 ワカシ(15cm)―イナダ(40cm)―ワラサ(60cm)―ブリ(100cm) 2.関西 ツバス ―ハマチ ―メジロ ―ブリ 3.能登 ツバイソ ―フクラギ ―ガンド ―ブリ |

|

| 漁法 | |

| 定置網か、一尾ずつ狙う引き釣りが行われている。ハネムーン中のブリは釣れないので、引き釣りは中層の非産卵群を狙った「中層引き釣」である。 〜大敷網が沖に向かって並んでいるさまを読んだ句〜 ブリ網の あるらし色濃き ひとところ 吉原 田鶴子 |

|

| 鰤起こし | |

| 11月下旬になると富山湾ではきまって雷が鳴り、海が荒れてくる。 地元の人達はこの雷を「鰤起こし」と呼んでブリ漁の幕開けとし、翌年3月まで漁でにぎわう。 一湾の 気色立ちをり 鰤起こし 宮下 翠舟 |

|

| 日本海と太平洋産ブリの違い | |

| 太平洋産はピンク色だが、日本海のブリはほとんど真っ白でこってりと脂が乗り、うまさに差がある。 | |

| 養殖の始まり | |

| 1970年、モジャコをイケスで育てる事業が瀬戸内海でスタートした。養殖ブリの呼び名が全国的に関西語のハマチになったのは、これがきっかけである。現在、養殖物は15万トン、天然物が4〜5万トン。 | |

| モジャコ漁 | |

| 養殖にかかせない稚魚は、漁船のマストの上から流れ藻を見つけるとすばやく網で取り囲む採捕方法で行っている。 これは、稚魚は危険を感じると藻から離れて深場に沈むという習性を利用したもの。 |

|

| 養殖と天然物の脂肪含有量 | |

| 天然ブリは、身肉中のエキス分に由来する旨味成分が多い。とくにエキス窒素、ヒヌチジン、トリメテルアミンオキサイドなどの量が多いので、味は濃厚である。これに対して、養殖物は身肉がやわらかく、旨味成分が少ない。 天然物 養殖物 寒ブリ(12〜1月) 10% 25%前後 ハマチ(7〜8月) 5〜7% 8〜15% |

|

| 飛騨ブリ | |

| 信州では、飛騨を通って運ばれてきたものを飛騨ブリという。正月に欠かせないもので、ブリ師と呼ばれる人夫がアルプス越えで運んだ。 | |

| ブリ騒動 | |

| 江戸時代の寛永年間、丹波福知山藩城主「稲葉紀通」がブリを所望し、丹後宮津藩に使者をたてた。発注を受けた宮津藩はブリを送ったが、そのブリは『お頭がない』不良品であった。紀通はこの所業を、将軍への献上用と勘ぐった宮津藩がわざとしたものと解釈し、宮津藩の家臣を手打ちにしたのである。いざこざが幕府の知れるところになり、紀通はついに切腹させられた、という騒動がブリ騒動と呼ばれる。 福知山藩を陥れようとしたことなのか?それともただ単に手違いだったのか?真相はわからずじまいだが、幕府の外様大名取りつぶしの小道具に塩ブリが利用されたのは確かである。 |

|

| ブリ文化圏とサケ文化圏 | |

| 総理府の家計調査年報からも、ブリの消費量の違いが東と西ではっきり出ている。これは、糸魚川と静岡を結ぶフォッサマグナで日本がふたつに分かれている事と一致する。 昔は山岳地帯に阻まれて東と西の文化交流が少なく、それぞれにおいて文化圏が出来あがったのであろう。年末のブリは、京都の魚屋では頭を上にして並べるが、東京では頭を左にして横に並べるのが一般的。 |

|

| 塩ブリ | |

| 現在は新巻鮭に押されてしまったが、西日本では寒ブリで正月を迎える。製法は新巻鮭と同様である。 まず内臓を取り出し、背骨の両側の肉がたっぷりついている部分に切れ目をつくり、淡い塩水で血や汚れを落とす。そして、一尾あたり4kgの塩で腹や切れ目に塩をなすり込み、重ねた上で10日程ムシロをかけておき、さらに切り替えしという積み替えをして10日程おく。すると、立派な塩ブリができる。 |

|

| 食べ方 | |

| ブリは意外に調理法が限られた魚である。刺身や照り焼き、アラの大根煮が主。 富山の「ぶり大根」、信州の「鰤雑煮」、福岡の「筑前雑煮」、かぶにブリの切身をはさみ麹で漬け込む金沢の「かぶら鮨」、能登「巻鰤」、宮津の「ブリしゃぶ」など。 大漁の 鰤降りかくす 深雪かな 蓼水 明けそむる 波のけんらん 鰤敷に 下門 久子 白山は 雪ぞと食ぶる かぶら鮨 宮下 翆舟 |

|